小野貴之2025年7月14日 5:41 pm

練習すべきは楽曲の最高音ではなく、「問題の起きやすいエリア」

地声と裏声のチェンジのエリアを「プロブレマティックエリア」(問題が起きやすいエリア、以下PMエリア)と言ったりもします。

曲の中で高音がきついと感じている場合、最高音が高すぎてきついと感じていませんか?

実際には最高音というより、このPMエリアに問題が集約していることがほとんどです。

女性の場合はA4, B♭4, B4あたりを指します。(ラ〜シ)

男性の場合はE4, F4, F#4あたりを指します。(ミ〜ファ#)

※さらに高い音域にもPMエリアはありますが大半の方にはここがポイントです。

⸻

今回は実写版アラジンの楽曲、木下晴香さんの歌うスピーチレスを題材にしてお話しします。

1:40あたりからの2番のサビにフォーカスしてみます。

私は、もう これ以上

黙っていられはしない

心の声 あげて 叫べ!

⸻

この中で出てくる最高音はC#5, つまりド#ですが、この音はPMエリアを抜けている音であり、最もフォーカスすべき音はラ〜シです。

⸻

→「ラ, ラ, ソ#⤵︎ファ#, ド#

→「シ,ド#, ド#, シ, ラ⤵︎ミ⤴︎シ, シ

→「ラ, シ, シ, ラ, ミ, ミ, ファ#⤴︎」

→「ラ, ソ, ファ#, ラ, ソ, ファ# / ラ⤵︎ソ⤵︎ファ#

⤴︎, ⤵︎=音程の持ち上げ

⸻

これを見ると、ラとシをたくさん歌ってることがわかります。

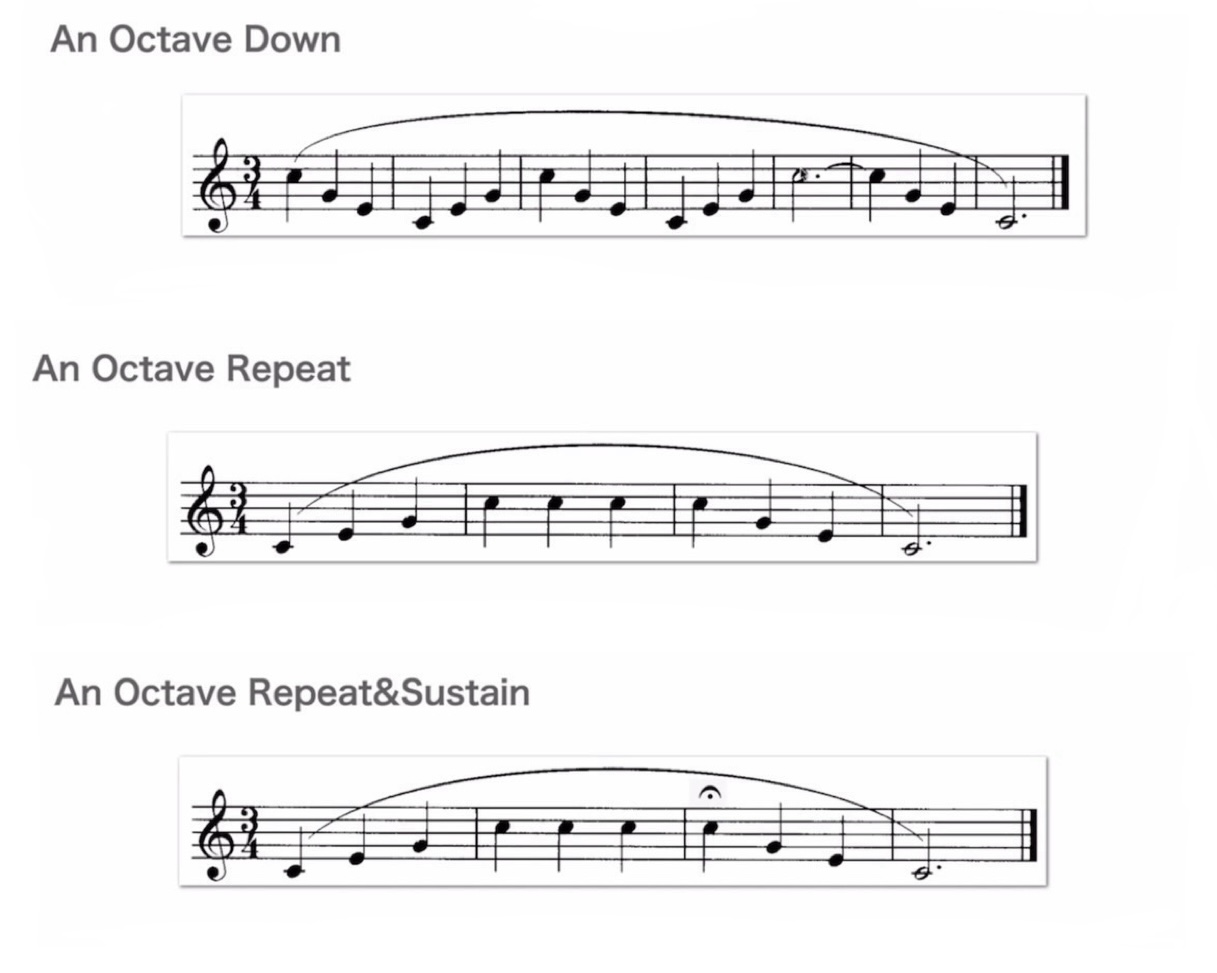

推奨エクササイズ①:オクターブダウンスケール(画像参照)でPMエリアの音から始まる音階を練習します。

⸻

シの音に連続して綺麗に滞在できるかどうかがトレーニングすべきポイントです。

推奨エクササイズ②:オクターブリピートスケール(画像参照)でPMエリアの音を連続して歌う練習をします。

推奨エクササイズ③:オクターブリピートandサスティーン(画像参照)でさらに伸ばす(ビブラートをかけて)練習をして滞在の力をつけます。

⸻

気になった方はぜひ楽譜を購入して、ラ〜シをどのくらい歌うのかを「視認」してみてください!この楽曲の最難関であるシの音を美しく歌えるように練習してみましょう♬

金子 恭平2025年7月11日 4:11 pm

【鼻呼吸と口呼吸の使い分け】

「歌のときは口から息を吸ってはいけませんか?」

ときおり生徒さんからこんな質問をいただきます。

ボイストレーニングのメソッドによっては、ブレスはかならず鼻から吸うよう指導されることもあるようです。

たしかに、鼻呼吸には以下のような大きなメリットがあります。

1.声帯や声道を健康に保つ

鼻から息を吸うと、空気が温められ、適度な湿度が加わります。

冷たく乾燥した空気が直接デリケートな声帯や咽頭に触れるのを防ぎ、ダメージから守ってくれます。

2.歌の「支え」を作りやすい

鼻呼吸時は自然と横隔膜が下がります。

声門下圧(声帯の下にかかる息の圧力)を一定に保つための「支え(アッポッジョ)」が作りやすくなります。

―――

▼ 実践的な使い分けが上達の鍵

では、歌うときは常に鼻呼吸をするべきなのでしょうか?

わたし個人としては、鼻呼吸と口呼吸を局面によって使い分けることをお勧めしています。

口呼吸のほうが、短時間で多くの息を取り込めます。

曲によってはフレーズ間の休符が短く、鼻からでは充分な息を吸えないこともあるはずです。そんなときは無理せず口を使いましょう。

基本的には「時間的な余裕があるときは鼻呼吸、それ以外は口呼吸」で問題ないと思います。

過剰な力みのない呼吸と発声ができていれば自然とそうなるはずです。

※近年では、日常生活やアクティビティにおいて、鼻呼吸を維持することのメリットが広く知られていますね。わたしも、歌うとき以外はなるべく鼻呼吸でいるよう意識しています。

―――

▼【余談】ディエゴ・フローレスの例に見る呼吸の多様性

ファン・ディエゴ・フローレスという高名なテノール歌手がいます。

彼は歌う曲によって、胸式寄りの呼吸から厳格な横隔膜呼吸まで、その深さを使い分けているそうです。

超一流歌手によるこの証言は、歌唱における「たったひとつの正しい呼吸」が存在しないことを示しているように思います。

楽曲や表現に応じて、最適な呼吸法を選ぶことが大切なのではないでしょうか。

鼻呼吸、口呼吸、横隔膜呼吸、胸式呼吸――何かが間違いなわけではありません。

いろいろと試すなかで、あなたの歌に最適なものを見つけていきましょう!

三浦優子2025年7月11日 3:15 pm

【歌に苦手意識があるダンサーさんへ】

ミュージカルには歌が欠かせません。

たとえダンスがメインの作品であっても、歌えることが求められます。

「ダンスには自信があるけど、歌になると力が入ってしまう…」

そんな方は、普段のダンス中の“身体の使い方”を少し見直してみてください。

★ポイントは【筋肉をしめすぎない】こと

ダンスの指導ではよく

「腹筋しめて」「お尻しめて」「体幹しめて」

という言葉が使われますよね。

でも、この“しめる”=“力む”ことでもあるんです。

普段から筋肉を強くしめるクセがあると、

いざ歌う時にも無意識に力が入りやすくなってしまいます。

★対策ポイントは「身体の流れ」を意識すること

さらに意識を向ける場所を変えてみましょう。

筋肉ではなく、「恥骨」「仙骨」「背骨」など、

“骨”にフォーカスするのがおすすめです!

そうすることで余計な力が抜け、

歌とダンスの感覚が自然に結びついていきますよ!

金子 恭平2025年7月6日 9:52 am

【意外と多い“微フリップ”】

一聴すると地声と裏声がきれいにつながっているのだけど、特定の音域で音程がシャープ(高く外れる)してしまう人たちがいます。

何が起きているのでしょう?

この場合は、声帯が地声パターンで振動すべきところで、早めに裏声パターンに切り替わってしまっているのです。

裏声そのもののクオリティは高いため、スカスカの音ではありません。

しかしこれは、厳しく判定すればフリップ(裏返り)と呼ばれる失敗にあたります。

この症状はボイトレ経験者や独習者に多い印象です。

地声の持ち上げを避けて早めにヘッドボイスにリリースできるようになった段階で、声の開発が止まってしまっているのだと思われます。

―――

対策としては、エクササイズの音域を狭めつつ、換声点付近を地声感覚で歌っていきます。疲労を招きやすいトレーニングです。

地声の弱い人がバランスのいいミックスボイスを手に入れるための訓練は、どうしても筋トレ的な要素が強くなってしまうのです。

「微フリップ」を持つ人は、高音発声に苦労していない(と感じている)ことが多いです。

発声技術を次のレベルに進めるには、失敗の自覚と、それを克服するための強い意志が必要になります。

練習段階においては、換声点を乗り越える際にこれまで以上の努力感を強いられるでしょう。

できればボイストレーナーによる負荷調整のもと、声の開発に取り組むのが望ましいです。

楽しいばかりのボイトレではありませんが、長い目で見た歌手人生がより充実するよう、がんばってまいりましょう!

田栗ななえ2025年7月5日 7:09 pm

【ボイトレで出来上がった声を歌唱へうまく応用するには?!】

ーーーーーーーーーーーーーー

エクササイズが上手にできるようになっても、いざ実際の歌に応用しようとすると「叫んでしまう」、「難しい!」と感じることはありませんか?なぜ難しくなるのか。その理由は、、、

エクササイズでは…

• 母音や子音、スケールのパターンが決まっていて、

• 一定のリズムで行うため、

• 比較的“安定した条件”の中でバランスを取りやすいです。

一方、歌唱では…

• 歌詞によって母音・子音の組み合わせが複雑に変化します。

• メロディラインも動きが多く、

• リズムやテンポも複雑になるため、バランスを保つのが難しくなります。

ーーーーーーーーーーーーー

① エクササイズで歌いやすくなった言葉で、メロディで歌ってみる

例:「Mum Mum Mum」「Nay Nay Nay」など、エクササイズで上手くいった言葉でメロディを歌ってみる。

→ 音程やリズムに集中しやすくなり、バランスが取りやすいです。

② 歌詞を母音だけで歌ってみる

歌詞の中の子音(特にS, H,B,Gなど)のアタック音楽声を邪魔していることがあります。

→ 母音だけでしっかり歌えるかを確認することで、響きの土台を安定させられます。

③ 子音をそっとつける

母音が崩れないように、子音は“そっと”加えます。

→ 母音を中心に置き、子音が響きを壊さないように注意するのがポイントです。

※ 実は、人の耳は「母音の美しさ」を通して声の音色を感じ取っているそうです☺︎ 高い音になる程気をつけポイントです。

ーーーーーーー

その時その人にとって一番バランスよく声が出せるエクササイズを、「ホームベース・エクササイズ」と呼びます。

例えば、「マンマンマン」や「ネイネイネイ 」、「ノウノウノウ」など、声の響き・息・喉のバランスが一番取りやすいものです。

歌っていてバランスが崩れたときは、このホームベース・エクササイズに一度戻ることで、再び声を整えることができます。

歌唱で困ったときは、「ホームベースエクササイズ」に戻って、声の土台を確認してみてください。

少しずつ応用の幅を広げていきましょう☺︎

桜田ヒロキ2025年7月2日 7:41 pm

【劇団四季 研究生オーディション対策 パート3】

歌唱動画の合格率が“3倍”に跳ね上がった理由とは?

正直に言うと、これまで僕が「このレベルなら何の問題もない」と思っていた生徒さんでも、なぜか動画審査で落ちてしまうケースが毎年ありました。

でも昨年、ある2つのポイントを意識してもらったところ、合格率がなんと3倍に!

今回は、その実例ベースのコツをシェアします。

⸻

■ ポイント①「映え狙い」をやめた

前回の記事でも触れましたが、

よくあるのが「盛り上がる部分を切り取ればインパクトがあるはず!」という選び方。

でもそれって、その箇所を“しっかり歌い切れる人”じゃないと逆効果になるんですよね。

そこで昨年は、

盛り上がり重視ではなく、“その人が一番得意な部分”にフォーカスして選曲・編集するよう徹底しました。

「楽曲の映えるポイント」より「自分の得意な強みに徹底的にフォーカスを置く」。この視点の切り替えが鍵でした。

⸻

■ ポイント② 録音クオリティに本気でこだわった

そしてもう一つの大きな要因が録音・音質への徹底的なこだわりです。

これまではスマホの内蔵マイクで録っている人が多かったのですが、それだとせっかくの声がこもったり、割れたり、チープに聴こえてしまいます。

昨年は、外付けマイクや収録環境を整えて、

どんな人が聴いても「クリアで聴き取りやすい」状態に仕上げるよう指導しました。

(具体的なセッティングは企業秘密でごめんなさい…!)

⸻

■ 動画は「プレゼン資料」

動画審査って、“気合いと根性”じゃなくて、「誰にでも理解出来る事」がすべてです。

これらが整っていることで、あなたのパフォーマンスがより正しく伝わります。

「プロの審査員だから、きっと私の才能を見抜いてくれるはず…」

──その考えはちょっと危険です。

大切なのは、“誰が観ても良さがわかる状態”で提出すること。

桜田ヒロキ2025年7月2日 7:37 pm

【劇団四季 研究生オーディション対策 パート2】

歌唱動画、どこを切り取る?その選び方が合否を分ける!

劇団四季さんの研究生オーディション、ついに詳細が発表されましたね!

VTチームでは長年にわたり受験生をサポートし、合格・不合格の傾向データも蓄積してきました。

今回はその中でも、「歌唱動画(1分以内)」をどう作るべきか?について解説します。

⸻

■ 盛り上がる部分を切り取ればOK…じゃない!

「どうせなら一番盛り上がる部分を聞いてもらいたい!」

という気持ち、すごくよく分かります。実際、多くの方がクライマックス部分を選びがちです。

でも本当に大事なのは、“自分のスキルがもっともよく伝わる部分”を選ぶこと。

「映えるパート」よりも「勝負できるパート」を選ぶべきです。

⸻

■ あなたが“盛り上がる箇所を歌い切れる人”なら?

高音の伸び、ダイナミクス、ストーリーテリング──どれも得意で、自信があるなら全力で魅せましょう。

ただし!他の多くの受験者もその作戦を使ってくるはず。

だからこそ、「他の誰よりもその音域・その曲で映える自分か?」**という視点で選ぶと差がつきます。

⸻

■ 盛り上がり部分がまだ不安…という方は?

苦手なパートで勝負するのは、やはりリスクが大きいです。

その場合は、冒頭のストーリーテリングや表情で魅せられるパートを選ぶのも良い選択です。

ただし注意したいのは、芝居に寄せすぎて歌唱として成立していないケースが時々見られる点。

表現力を出しつつも、あくまで“歌唱審査”であることを忘れずに、バランスを大切にしましょう。

⸻

•クライマックス=正解、ではない

•自分の武器が最も活かせるパートを選ぼう

•ストーリーテリングで見せるなら、歌としての完成度も忘れずに!

動画審査は、1分で印象を決める「短距離走」のようなもの。

その1分間で、審査員の心を離さないようにするにはどうすればいいか?という視点で選曲・構成を考えてみてください。

“見せたい部分”よりも、“伝わる部分”。

審査員が「もっと聴いてみたい」と思えるような、説得力のあるパフォーマンスを意識しましょう。

小野貴之2025年6月25日 9:45 pm

よい音とはなんですか?

皆さんはこの質問にどのように答えますか。

チャットGPTに聞いてみるのも、思わぬヒントをもらえるかもしれません。

ここでは、僕の大切にしている好きな言葉を紹介します。

⸻

「明るく静かに澄んで懐かしい文体、少しは甘えているようでありながら、きびしく深いものを湛えている文体、夢のように美しいが現実のようにたしかな文体」

この言葉は、原民喜の「沙漠の花」という随筆の中の文章で、『羊と鋼の森』というピアノの調律師の物語の中で著者・宮下奈都によって引用されています。この本(または映画)がとても素晴らしいのですが。

ベテランの調律師の板取が、どんな音が理想なのかと主人公に聞かれた際、これが理想の音だと述べるのです。

⸻

ボイストレーニングを経験している人であれば、自分にとって苦手な音域を綺麗に歌うために、がむしゃらに気力体力の続く限り練習をするよりも、好きな歌手の歌声やインストラクターのデモで「よい声のイメージを掴んで」から練習する方がうまくいくと感じるのではないでしょうか。

ボイストレーニングにおいて、思い描く声のイメージというものがとても大切になることは言うまでもありません。(自分の"もっといい声"を想像できる人は上手になります)

好きな歌手の歌声も、インストラクターのデモも真似するのが難しい...と感じる場合、本や景色の中にも、ヒントはあるかもしれませんね。